学校給食とは?その歴史とこれから

子どもの頃、毎日食べていた給食。どんな目的で作られているのか考えたことはありますか?実は給食の目的は栄養だけでなく、教育の一部として、地域の文化を伝える役割も果たしています。

本記事では、学校給食の歴史から現在の献立、そしてそれを支える調理器具の進化までを紹介します。

学校給食とは?

学校給食とは、学校に通う児童・生徒に対して、教育の一環として提供される食事のことです。単に栄養を補給するためだけでなく、さまざまな目的を持っています。

まず第一に学校給食は、成長期に必要な栄養をしっかりと確保する役割を担っています。さらに、毎日の給食を通して正しい食習慣を身につける「食育」が実践され、食事に関するマナーを学ぶ機会でもあります。

また、地域でとれた食材や郷土料理が献立に取り入れられることで、子どもたちは自分たちの地域の食文化を理解し、親しむことができます。

給食は子どもたちが健やかに育つための社会的インフラであり、今では日本の教育現場に欠かせない制度となっています。

学校給食の歴史

学校給食は、明治期の小さな取り組みから始まり、戦争による中断や戦後復興を経て、全国に広がりました。戦後の栄養改善を目的としたパンと脱脂粉乳の時代から、米飯給食や和食献立の導入、アレルギー対応や地産地消の推進など、時代に合わせて大きく進化してきました。

歴史を振り返ると、給食は単なる「食事の提供」から「教育の一部」へと役割を広げてきたことがわかります。この変化を知ると、今私たちが当たり前に思っている給食が、社会の努力と工夫によって支えられてきたことに気づかされるでしょう。

起源と初期の取り組み(明治期)

学校給食の起源は、明治22年に山形県鶴岡市の私立忠愛小学校で始まった「おにぎりと漬物」などの簡素な食事からでした。忠愛小学校はお寺の中にある小学校です。

当時は貧困家庭の子どもを支援するための取り組みでした。貧しい家庭の子どもが多かったため、お坊さんが一軒一軒周辺の家庭を訪ねてお米やお金を集め、お弁当を与えていたそうです。

記念碑

記念碑

明治22年 おにぎり、塩鮭、菜の漬物

都市部への広がりと戦時中断(大正〜昭和前期)

大正時代には都市部にも給食が広がりました。大正12年には、はじめの簡素な給食から、子どもの栄養改善のための方法としての学校給食が奨励されるようになります。

大正12年 五色ご飯・栄養みそ汁

しかし、戦争による食糧不足で給食は中断されていきます。栄養不足の影響は深刻で、戦時中の小学6年生の平均身長は現在の小学3年生ほどしかなかったといわれています。

昭和後期:戦後復興と全国普及

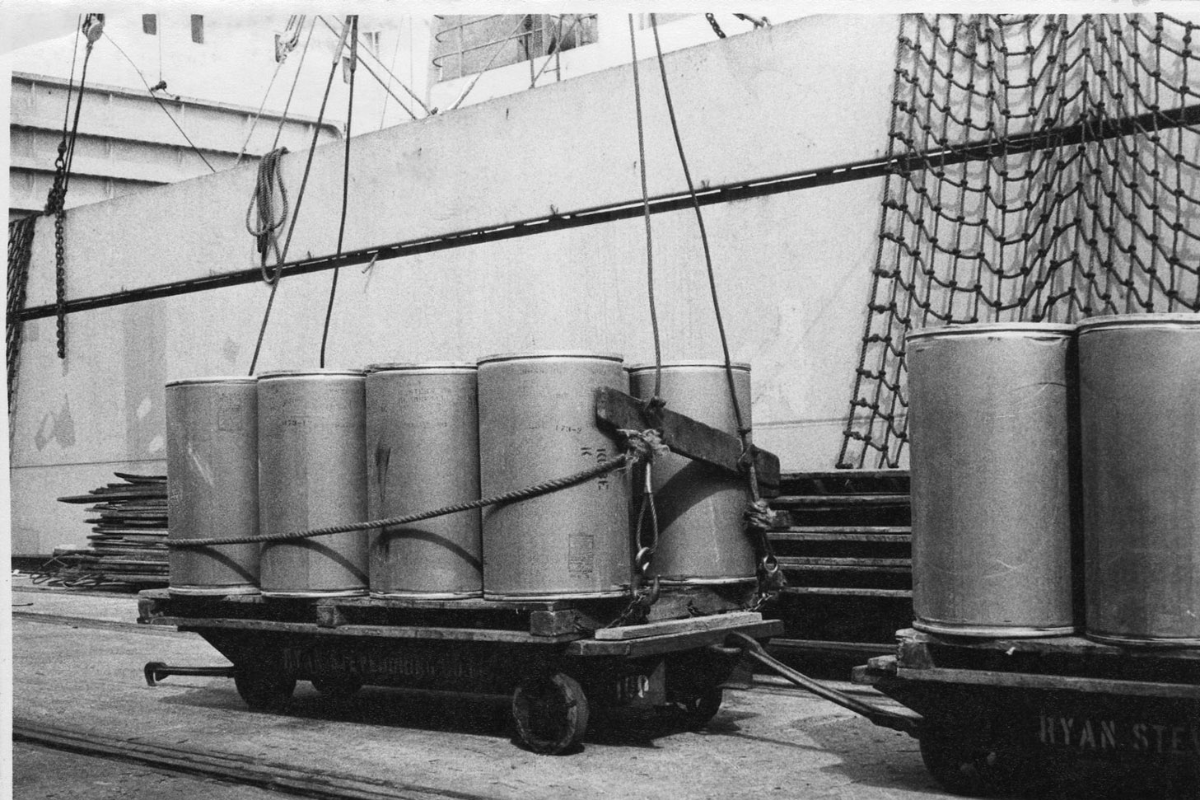

戦時中は不安定になっていた給食も、戦後は海外からの援助で再開されました。ユニセフから脱脂粉乳寄贈を受け、ユニセフ給食も行われ、再開初期はパンと脱脂粉乳が主流でした。

脱脂粉乳の荷揚げ

昭和22年 脱脂粉乳・トマトシチュー

1954年に学校給食法が制定され、給食は栄養改善だけでなく教育の一部として全国に普及します。その翌年1955年、千葉県で長谷川化学工業が誕生しました。

続く昭和27年には小麦粉に対する半額国庫補助が開始され、パンも給食に出るようになります。

昭和27年 コッペパン・脱脂粉乳・鯨肉の竜田揚げ・せん切りキャベツ・ジャム

献立の多様化と米飯の定着(昭和30〜50年代)

昭和30年代以降、学校給食は大きな転換期を迎えます。戦後の「パンと脱脂粉乳中心」の献立から、肉や野菜を使った洋風メニューが加わり、食卓は一気に華やかになりました。

昭和44年にはミートスパゲティやプリンといった洋食メニューが登場し、子どもたちの人気を集めます。

昭和44年 ミートスパゲティ・牛乳・フレンチサラダ・プリン

そして昭和51年、ついに米飯給食が本格導入されます。炊飯設備や委託炊飯の仕組みが整備され、週1回の「ごはんの日」が始まりました。

献立にはカレーライス、豚汁、魚の照り焼きなど、ご飯と相性の良いメニューが登場し、和食の味を学校で学ぶ場としての役割も広がっていきます。

昭和52年 カレーライス・牛乳・塩もみ・くだもの(バナナ)・スープ

100周年と現代型献立へ(平成期)

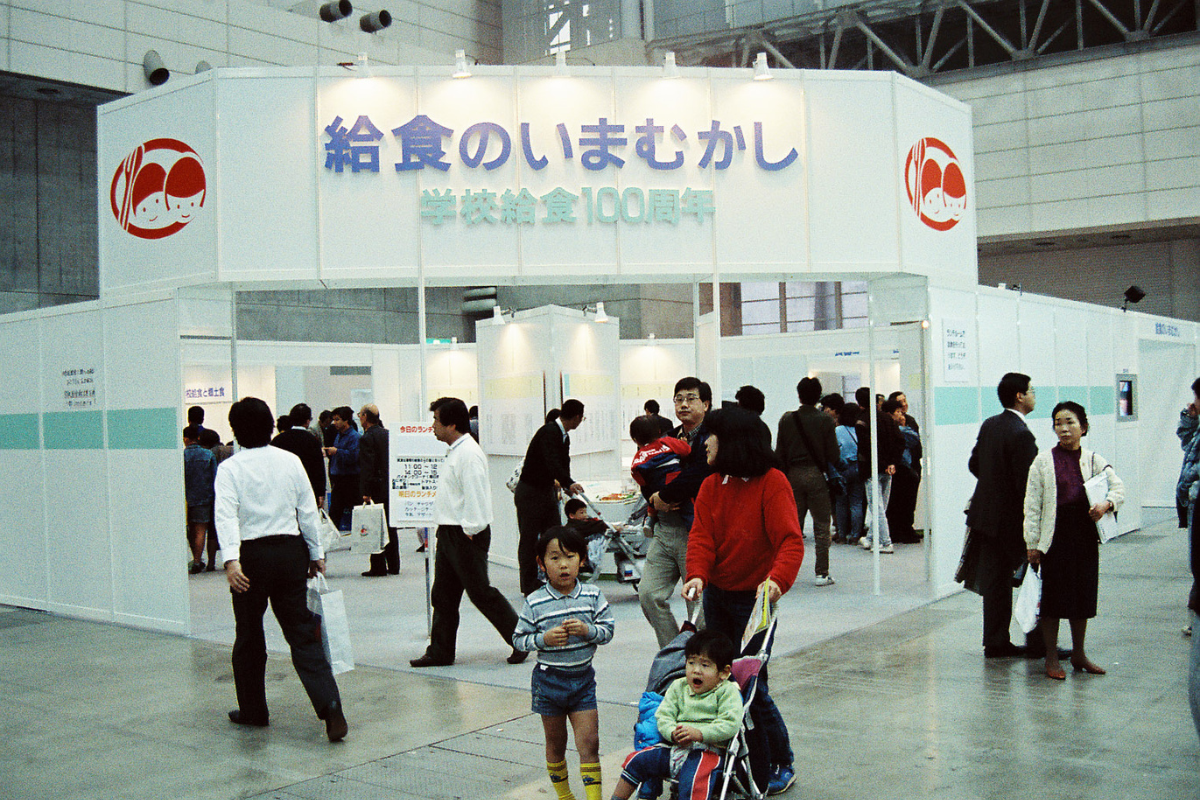

平成元年には千葉県幕張メッセで学校給食100周年記念大会が開催され、バイキング給食が振る舞われました。バイキング給食とは、主食・主菜・副菜・果物・牛乳を子どもたちが自分で選ぶ形式の給食です。

千葉県幕張メッセで行われた学校給食100周年記念大会

バイキング給食

この頃、「小学校学習指導要領」「中学校学習指導要領」が改正され、学校給食は「特別活動」の中の「学級活動」に位置づけられます。ここで給食は単なる栄養補給の場ではなく、学びとしての位置付けに変わりました。平成15年頃には現在と同じ、主食・主菜・副菜・汁物のバランス献立が定着しました。

平成15年 米粉パン・鶏肉とカシューナッツの炒め・ツナとキャベツの冷菜・コーンスープ・くだもの(みかん)・牛乳

多様化する献立と大量調理の課題

1970年代以降、ご飯給食や和食献立が導入され、メニューはバラエティ豊かになっていきました。一方で、数百〜数千食を短時間で調理しなければならない「大量調理」の難しさも増しています。

さらに近年では、アレルギー対応や安全性の確保など、より高度な管理が給食には求められています。

大量調理を支える調理器具の進化

効率的で安全な給食を提供するために、現場では大型回転釜やスチームコンベクションオーブンなどの調理器具が導入されていきました。これらは作業効率を高め、味や品質の均一化を実現すると同時に、衛生管理の徹底にも大きく貢献しています。

長谷川化学工業の取り組み

長谷川化学工業株式会社は1955年の創業以来、業務用調理用品の製造・販売を手掛け、学校給食をはじめとする大量調理の現場を支えてきました。今では国内外で広く採用され、世界50ヵ国以上で愛用されるようになりました。

今後も、現場の声を反映した器具開発を続け、使いやすさと衛生面への配慮を追求し続けています。

まとめ

学校給食は、子どもの健康と教育を支える大切な制度です。今や教育インフラとなった給食は、今後もよりよく発展していくことでしょう。長谷川化学工業は、70年近くにわたり「ものづくり」を通じて学校給食の現場を支えてきました。

これからも子どもたちの未来を守るために、安全で信頼できる調理器具を提供し続けていきます。

写真提供元:独立行政法人日本スポーツ振興センター

コメント

この記事へのコメントはありません。

この記事へのトラックバックはありません。